又到了一年一度的总结日,按照惯例,我依然会写一篇“长文”(相对而言),盘一盘这一年的过往,看看未来的下一个落脚点在哪里。

我们总是很喜欢定义自己、定义旁人,就像题目中的这个「关键词」,如果我们找不到这个词,是不是会真的意味着,这一年无所事事?是否也意味着这一年的总结,总归少了那么点仪式感?

在我看来,「贴标签」和「撕标签」,在人生的不同阶段里,我们认可与接受的含量是不一样的。上学的时候,我们希望自己是拥有更多可能性的,拒绝被贴上“标签”;步入职场了,希望自己成为“六边形战士”,便不停地给自己贴“标签”;人过三十之后,经历的事情在陡然增多之下,又不停地在撕下“标签”和再贴上“标签”的循环里往复。人生终场之时,或许我们满身都是引以为傲的“标签”,但更多的可能,是一切归为虚无,“我是谁”或许并不那么得重要。

关于 2024 年,我可能也有一些“标签”想要跟大家分享。参照去年的惯例,我还是会从人生四件值得记忆的事,「读书」「阅人」「游历」「实践」四个维度,来讲讲 2024 年我的那些「关键词」。

对社会与教育的觉知

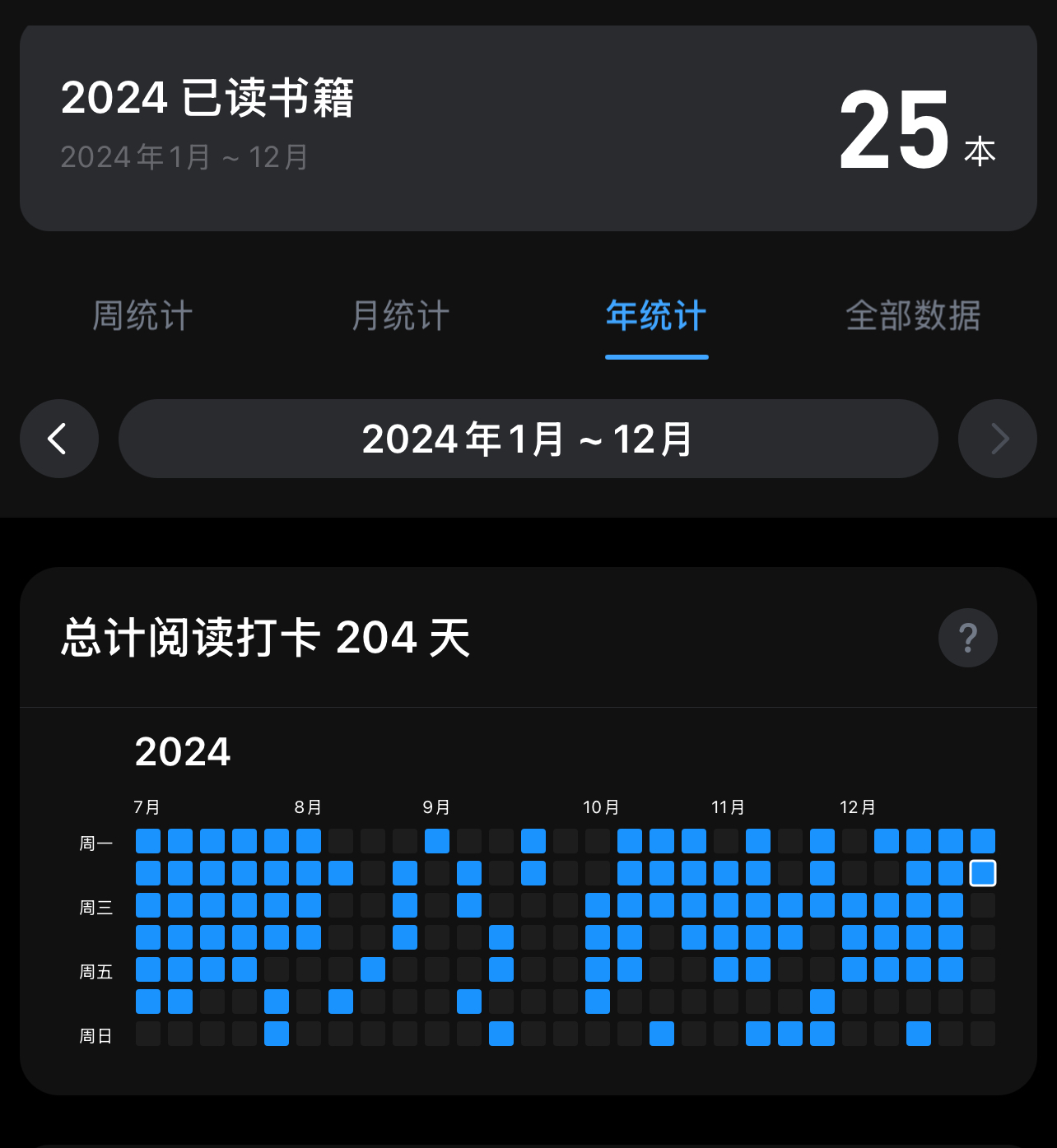

2024 年,我一共阅读了 25 本书,阅读的速度,堪称稳定至极。我曾经想过,是否要在现有的阅读时间之上,额外再开辟出来一块独立的阅读时间来,但现实总是证明着习惯的强大魔力。

今年,我在尝试着,将自己的所有日常习惯 Routine 化——即划定不同的时间区域,去安排做不同的事情。这样做有一个很大的原因,是今年自己的工作当中,引入了不少的新增“变量”,坦率讲,它们的“样貌”多元,对于自己的精力的消耗是史无前例的,同样它们也很“侵占”我自己的时间,所以这是一种无奈之下的必然选择,也让自己的条理能更顺畅一些。读书对我来讲是一种日常的必需,但它依然不能成为我生活里的全部。

话说回来,今年读过的书,也应当记录在这里,分享给大家:

- 《读库》(2203/2306/2400/2401/2402/2403)共六本,张立宪 主编;

- 《奔袭》 冯翔 著;

- 《错位的复仇》 刘勃 著;

- 《逆行的霸主》 刘勃 著;

- 《纳瓦尔宝典》 [美] 埃里克·乔根森 著;

- 《大宋病人》 韩福东 著;

- 《一如既往》 [美] 摩根·豪泽尔 著;

- 《地下室手记》 [俄] 陀思妥耶夫斯基 著;

- 《随机漫步的傻瓜》[美] 纳西姆·尼古拉斯·塔勒布 著;

- 《黑天鹅》 [美] 纳西姆·尼古拉斯·塔勒布 著;

- 《动物志 01:致命危险》 英国未来出版公司;

- 《沉默的大多数》 王小波 著;

- 《它们没有脚,但足迹遍天下》 [意]斯特凡诺·曼库索 著, [意]格里沙·费希尔 著;

- 《世上为什么要有图书馆》 杨素秋 著;

- 《江村经济》 费孝通 著;

- 《医生的精进》 [美] 阿图·葛文德 著;

- 《东京八平米》 [日] 吉井忍 著;

- 《重燃文学之火》[美] 大卫·丹比 著;

- 《一只特立独行的猪》 王小波 著;

- 《海洋诱惑》 袁越 著。

2024 年的书单里,与「读库」出版品牌相关联的书籍依然占据了半壁江山,但跟去年相比,我的书单里似乎明显有“去读库化”的趋势。的确,今年「读库」的订阅本里,截止年末的今天,我大概还有四五本未开启阅读,但因此而下这个“去”字的断论,似乎也为时过早,毕竟,新一年的「读库」M 套餐——两月两本——我依然续订上了,只是在续订的时候克制了一下自己的读书欲望,去掉了《收获》的联合订阅。原因也特别简单,今年我没有读完过任何一本《收获》。自我的一种判断,小说类读物,未来几年或许还是会处在一个相对低的比重里。

今年的“非读库”书籍增加到了 12 本,如果说「读库」每两个月寄来的书,对我来说是通过一种随机化阅读扩充自我认知的方式的话,那么我主动增加的这些读本实际上是主动在某一些领域再探索的过程。我想,在未来更长的一段时间里,我大概会保持着这样的一种阅读组合,既在新知的领域不断探索,也在感兴趣的方向上纵深研究,最后让自己的知识体系不断丰满,构建出一个属于我自己的知识网络。

尽管这些书籍看上去非常之杂,如果你用读书打卡类的 APP 记录的话,它给我这张书单的 2024 年总结,大概只会是「经济学」「历史」「哲学」这样的以偏概全的字眼。但其实,当我在今天回看这一张书单,我会发现,实际上,我的书单,越来越靠近四个人生主题,它们跟社会、教育、自我以及关系息息相关,即便是看上去在讲述历史或者科普的书籍,其本质都是在探索每一个个体与这个世界之间的关系。

我觉得非常有趣味的是,当读的书越来越多的时候,我会更加愿意去思考,所有与“关系”相关联的课题,而更加有趣的是,所有与“关系”相关联的课题的尾声,又会进入到“教育”的范畴里。“教育”是解答和处理“关系”问题的最佳途径(当然,我要在这里说明的是,我所谓的“关系”与“教育”并不局限于特定的话题范畴,是更广义的领域)。

所以,读书这件事,结合到我的日常里,帮我开辟了另外一个研究领域,这项研究或许也会是我终生的一项事业或者课题。在不给自己设限的前提下,我可能会在未来的人生中场和下半场,往社会学的领域去多加探索,读书帮我一起探寻自我生命的落脚点,这就是读书看似无用的最大价值。

简化社交体验

如果你读过去年我的年度总结,会发现,2023 年对我来说,在识人、阅人、见人等方面最艰难的一年。那一年里,我在“人”这件事情上可以说经历了大起大落,那是我前段人生的低谷和至暗时刻。相比而言,2024 年的我,在人际关系这个领域里,似乎显得更加平静与相安无事一些。

除了一些“极端”的客观事件的减少,这中间或许还有一个非常重要的缘由,是我在经历了那一场大起大落之后,在践行着一种与人“断联”的社交模式。

或许你会有疑问,都断联了,还社交啥?

这个事儿怎么说呢,我打个比方吧。婴儿在出生之前,他们的养分通过脐带从母体获得,当他/她出生的那一刻,就需要靠自己的身体从外源获得养分才能够生存,脐带在这个时候就失去了原本的意义或者价值,从这一刻起,他们在身体层面也脱离开了来自母亲的保护。

“脐带”这个东西,在肉体上容易断开,但在精神上或心理上,可以说永远存在。不然,为什么这个世界上会有那么多的“巨婴”?尤其在我们这个东亚文明的国度内。

我大概是在某一天的时候,突然发现,我们在处理人与人之间的关系时,也有一根无形的“脐带”在拉扯着我们。我们渴望从人与人的关系当中获得那份可以滋养我们自己的养分,我们期盼从自己最在意的关系里得到认可,我们还希望自己的情感可以在这一份关系里得以保护,所以,某种意义上来讲,我们与所谓的关系之间的“脐带”一直没有剪断,甚至我们也不希望剪断。但,就像人不能永远在母体的腹中做一名婴儿,一味地执念于关系本身,便总是体味着关系以内的痛苦,同时无法享受到关系以外的快乐。

所以,我的「断联」方式,并不是说与某个人切断朋友的关系,而是将我与这段关系里的许多像执念一样的“脐带”剪断,让自己的人格可以真正意义上独立,不依托于任何一个外在的关系而存在。简单来说,就是不依赖。不依赖会失去一部分快乐,但会隔绝绝大多数的痛苦。

落地到具体的行动上,其实也大道至简,隔绝自己因为人际关系所带来的情感诉求与情绪变化。简单来说,就是无论当下的这个人说了什么话、做了什么事,如何搅动了你的心思,都接受它的出现,接纳自己因此产生的所有负面情绪,战术上直面并表达,战略上隔离并放下。某种意义上来讲,去争取所有你所在意的关系的同时,也能允许任何一段你所在意的关系的离去。

这也是一种刻意练习,而我到现在为止的体验,大概用两个词可以形容,叫舒适且自在。

慢下来的脚步

2024 年,相比于 2023 年,我并没有走过太多的地方。

因为各种原因,2024 年我也没能安排一次出国游的行程。有一些奇怪的是,我对于那些“新潮”的目的地失去了以往的热情,而更在意自己是否去一个可以让自己放下自己的地方,潜心待着。

这一年里,作为游客的身份,我的行动轨迹只覆盖了青岛、洛阳、武汉、大同、上海以及沈阳,并且绝大多数也只是三四天的短途行程。与之前最大的变化可能来自于体验上的区别,我渐渐不那么关注于“游”,而将自己对于一个城市的体验与感官聚焦于“览”,去见、去感受。

很神奇的是,或许跟自己这一年的读书阅人经历有关,我的所有行程里,甚至包括回乡省丧的过程当中,都在不停地用眼观察,用心体会,感受这一座城之所以成为这一座城的原因。我的角色,在入局者与观察者的身份之间不停切换,也因此我拥有了属于我自己的视角,也因此写成了那一篇篇只有我能写出来的游记文字。

只不过,遗憾总归还是有的,大抵是源自体验的时间与深度的不足,往往一个地方刚刚有了一种独到的感受的时候,便不得不结束行程离开。

旅行游历这件事情,对今年的我来讲,有另一种意义上的独特挑战。2024 年的工作节律之下,创造了另外一种不安感,而应对这种不安感的方式,是控制自己进入“闲云野鹤”状态的时间长度。三到五日的抽离是最佳解,但凡时间一长,回归之后的行为调整和状态切换,实际上会花费更多的时间。所以,三五天的短途行程是这么规划出来的。

在游历这件事情上,我的这种方式,或许不是一个最佳范本,但可能是基于当下的我所处的工作状态的间隙里一种最优的解决方案。

2025 年,有一些行程已经制定当中,我倒是希望能在其中释放出一个真正意义上的长假出来。长假不能天天有,但一年有上一回倒也无妨。

「无用之用」的丰富实践

我在两日前的文章里,对「无用之用」有了一个比较详尽的阐述。

「无用之用」的确用来形容我这一年里的诸般实践,倒是最贴切不过了。我的好友蛋奶同学,几个月前还跟我探讨,我的一些变化来自于哪里?几个月之后的现在看来,我的价值观和我的处世哲学,都发生了一些微妙的改变:我开始把所有自己需要做、想要做、可以做的事情,都当做「无用功」来对待,包括自己的日常工作。

每一天,我对自己的 KPI 的要求是,只需做好一件事,这一天就不白过。我甚至把日常工作当中的那些“必答题”也都当成了“没有用”的事情去做,我的想法甚至会很无厘头:反正每天都得活着,每天总得做些事情,管它这些事儿有用没用,就当做一种日常做就好了。

这样的处世哲学的好处立竿见影,一个人做事起来可以因此变得毫无负担,轻盈无比。我细细想来,这其中的运作本质是源自于对于随机性的认同,对于结果的无执念。所以,一切行为都成为了自然而然的事情,一些带有目的的动作,也都变得直直接接、坦坦荡荡。事物不再在心里拧巴成一团,而成为了一根根彼此有联络但却松快开来的游离的线。

我可以用亲身经历告诉你,这样的做事方式非常之爽,几乎所有的问题都立刻有了着落,我也终于有了一样“让事情归于事情本身”的可能性。

「无用之用」是一种哲学意义上的辩证态度,因为我们认为所有的事情都可以是「无用」的,做起来轻松、坦然、从容,所以任何一件事最后都有可能会变得有用起来。大家总说“不要内耗不要内耗”,也许这也是“不内耗”的一种无用回答吧。

写完2024 年的这一篇总结,我今年的写作篇幅,也终于来到了 「248」这个数字上。如果按照篇均 1500 字来计算的话,这一年我在这里留下的文字已经有超过 37 万字的内容了。这对于我来说,是一个非常值得纪念的「里程碑」,也是一个足以让我骄傲不已的成就。虽然它们称不上多么的伟大,但已经在我的生命里留下了厚重的记忆与烙印。

2024 年,我的写作专题叫做「不推荐阅读」。其实,这也是自我认同的「无用之用」的绝佳体现。因为我认为自己的文字不一定值得阅读,所以我才可以恣意、肆意、随意地书写,我也因此能够留下来它们。只不过,按照我往年的习惯,把它们汇编成册的话,2024 年的这一本的编辑工作量,恐怕会是往年的数倍之多。

2025 年的写作专题又会是什么呢?容我想想,不用着急,毕竟,明天你就看到了。

发表回复

要发表评论,您必须先登录。