我每一次赶火车的经历,总被一个朋友疯狂 diss,因为的确,几乎每一次出行,包括偶尔去乘坐飞机,我前往火车站的全程,也真的只能用“赶”来形容。经常地,我也会时不时反思自己。

本质上,我是一个很看重「准时」的人,所以往往跟人约了会面或是什么具体的事情,我既不想自己迟到,也很讨厌对方在没有告知的前提下无故晚来。虽然如此,但你说我会早到多久,却几乎也很难成为现实,因为我特别爱“压点儿”到,但凡出门大概率一定是根据导航的时间进行预估,绝不早到超过 5 分钟。所幸的是,北京这地界儿,地铁密布,只要不打车、不坐公交车,目的地靠地铁和共享单车能到的话,时间总不会偏差太多。也因此,我总是有一种莫名的自信,自信所有的有关于时间的事情,尽在掌握之中。同样地,但凡能多出来 10 分钟的间隙,我也可能会慢悠悠地安排个别的事儿,比如说去买杯咖啡或买瓶水。

但矛盾的另一面是,其实人是无法脱离「倒计时」的危机“魔爪”掌控的。就比如说,你很自信且确定自己能在最后十分钟安然抵达目的地,但最后的那十分钟,一定会无比紧张甚至是无比煎熬,恨不得时间过得再慢一点,而自己的步伐能够赶上光的速度。最后的结果往往是,你用尽了浑身解数,发动了身体里所有的“洪荒之力”,最后也仅仅比预期的时间早到了 2 分钟,反倒闹得自己满身大汗、心跳不止,最后以身体的疲惫加精神的紧张,狼狈不堪地面对面前的这件事情或是那个人。

当然,面对很 routine (规律)的事情,且它有足够的基于大数法则的稳定性时,往往不会那么容易牵动人的神经,比方说早上上班打卡。但面对即便时间的稳定性足够高,但发生的频次很低的事件时,神经被「倒计时」的调动率,就会陡然上升,比方说赶个火车或是飞机,比方说,曾经我追赶论文的“死线”(deadline)。

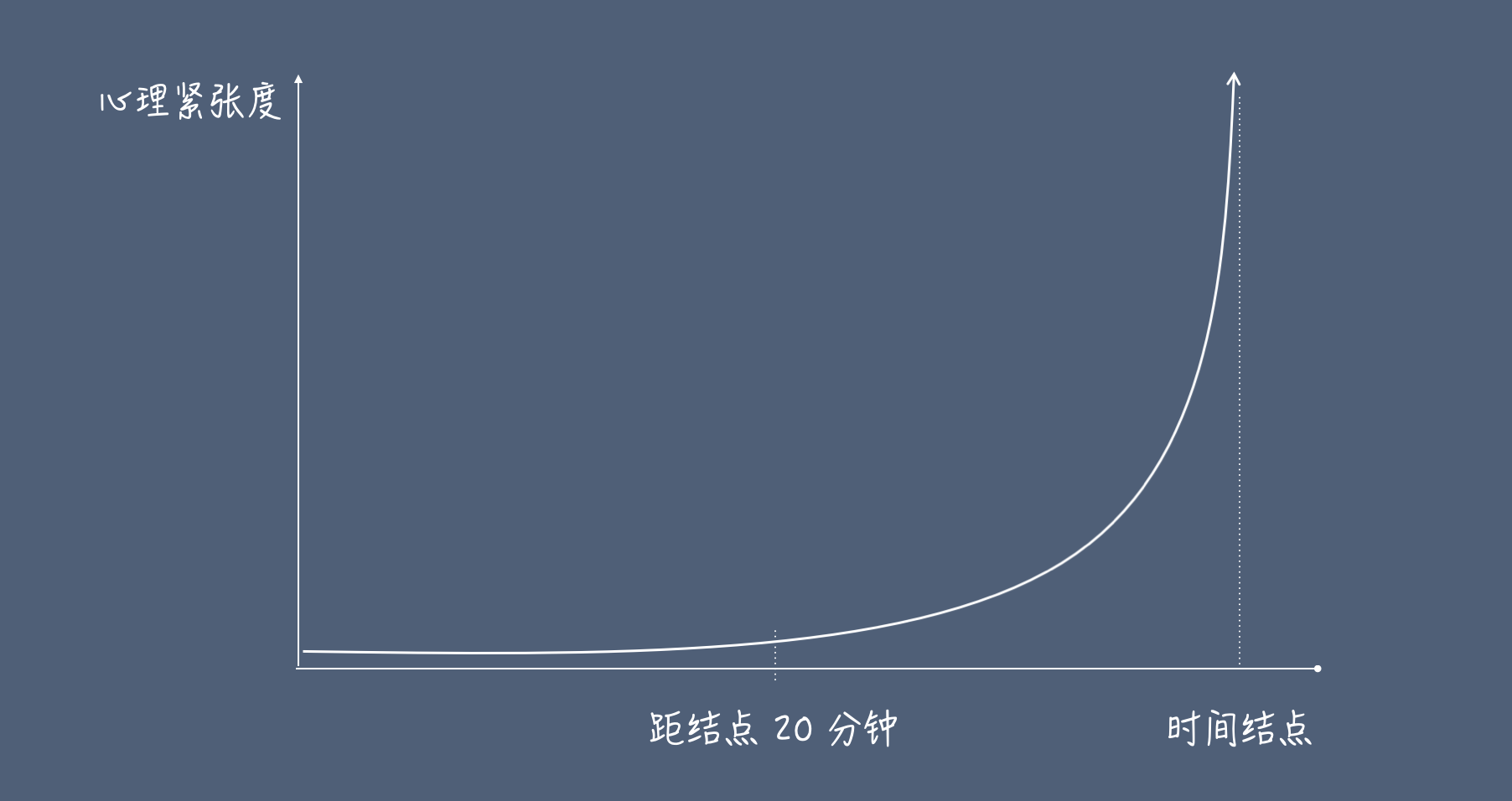

我想,我总被朋友 diss 无数次的那些个“赶火车”的事件里,我的心理紧张度的变化曲线是这样的:

对我的自我观察里,其实能窥见很多很普适的人性的弱点——毕竟我也是一个普通人,也是万千普通人里某种缩影的存在——这种弱点解释了四重广泛发生的现象:

- 现象一:人对于时间普遍没有绝对精准的概念,只有相对精确的区别

- 现象二:人们对于自己在时间的掌控能力上,存在着过度自信

- 现象三:人们只有在临近时间结点前,也就是能看到危机立刻显现前,才会产生绝对的危机意识

- 现象四:危机感的产生与时间距离的缩短呈正相关但并非线性增加,而是在距离结点时间的某个安全阈值内急速上升,更像是指数型变化

「拖延症」绝对是这四个现象的集合体现,而「拖延症」是人性里最为普遍的特质之一。我曾经跟朋友探讨过,我认为「拖延症」是人类的本能。

当我们回归到「人为什么会拖延」这个问题时,我们通常会发现,人类选择“拖延”的那个事情,究其本质,只有两种可能,一种是「不想干的事」,一种是「不着急干的事」,但它们却又有着另一个共通性,就是它一定是「重要的」。但本质上,它大概率又是人内心深处有抵触的事情。因为如果这件事儿自己很喜欢做,即便「不着急」,你也很可能会立刻就去做。但凡你选择搁置,要么是事情本身有挑战、有难度,要么就是单纯情感色彩上的不喜欢或不愿意。

所以,延伸开来,选择去「拖延」的事情,大抵在人的潜意识里可以归类为「害」,而当下的放松或躺平,或是去做那些自己愿意或喜欢做的事儿,便是即时可得的「利」。这下子你是不是明白了?其实「拖延」的本质,就是生物的「趋利避害」的本能。我在这里,没有用「动物」或是「人类」来限定这个“本能”,而是用更广维度的「生物」,可见「趋利避害」这个本能的普遍性和低级性——当然,这个“低级”指的是生物的复杂层级,是相对我们人类的“高等”生物属性而言的。因此,我们在时间的管理上所对抗的,是最低级不过的一种最简单的本能。但上升到哲学的维度,我们却发现,反而是越低级、越简单的人性弱点,越难抵抗。

其实不光是在「赶火车」这件事情上,生活的方方面面都有类似的场景发生。我觉得最让人觉得「要命」的事情,往往又跟钱有关系,比方说最常遇到的事情就是,当你立刻马上需要一笔钱的时候,发现竟然手里拿不出来这笔钱。但其实,生活里绝大多数的需要钱(或者说需要大钱)的场景,至少有 80% 是可预期的,想来无非就是一些人生大事(比如红白喜事)、出意外或是生大病、失业、创业、破产、买房买车、以及多数人未能在年轻时意识到的养老。

中国人的处世观里,总在讲「车到山前必要路」。但我认为,大家普遍对于这句话,有所误解。「车到山前必要路」讲的是人生的不确定性与随机性,是人自己无法真正掌控的,但它并不代表着,你可以不去做任何准备就上路。基础的装备里,你需要准备好车的“燃料”,从人的角度你需要准备好“干粮”和“水”;进阶的装备里,你还得有能露宿睡觉的“帐篷”,想要吃得更好,就还需要准备上可以烹饪或者打猎的“器具”;高阶的装备里,是不是得把车换成“房车”,或是把车改成“越野车”?但其实无论哪一种情况,没有一种情况是可以到“山脚”下的那一刻临时去准备的东西。“山脚”下如果是个“村镇”或是“城市”,自然再好不过,这些问题不一定会成为问题;但如果就是个荒芜的“野地”呢?你啥都没有,如何过活,“饿死”或者“冻死”山野吗?「随机性」的处世哲学,我觉得是非常高级的,但前提条件是,把「随机性」控制在自己的“安全阈值”——也就是「提前准备」内。

所以,这对于我来说,也是种启发。如果一件事情真的重要,就立刻开干;提高所有重要事件的“安全阈值”,为自己留出更多的余地出来。

人生更好的一种活法是,能够以一个更加从容的心态,面对或应对生命当中的随机性与不确定性。

发表回复

要发表评论,您必须先登录。