如果你问一个在北京生活多年的人,在北京,什么样的季节是它最具有独特风味的,那一定毫无悬念,肯定是秋天了。香山的红叶,地坛的银杏,无论你走在哪里,或是北海,或是紫禁城,最浓郁与最具有内涵的,总是秋日的这一抹深红与明黄。

北京的枫林与银杏的比例,在所有的绿化植物里,并不显多,除了个别的公园里,或许是刻意的栽植之外,其他树木相对繁茂之处,可能常青的松柏多一些,最多的大概还是颜色并不那么分明的柳树和圆柏。所以,在北京的更多的街巷间,从夏天到冬天,往往就是一瞬间的事情,仿佛前一天还是郁郁葱葱,第二天就枝叶凋零、落叶满地。它跟绝大多数的北方内陆城市一样,秋天往往超不过一个月。

人们想要紧紧抓住秋天的踪迹,便不得不走上街头,走进那些更广为人知的满是游客的公园或景点里,去一睹秋日才有的风采,在深红或明黄的背景当中,留下自己狭长的身影,以及与光影完美契合之下的俊美面庞。

这几年里,每一年的秋天,我总会挑一个阳光正好、雾霾不大的日子,踏上街头,走进北京城里去,去感受上一番这并不常见的秋日氛围。我的路线略显随机,但基本上都还是北京城里那些诸如地坛公园、北海公园、什刹海、景山公园等知名的景点。

今年之前的诸个秋天,人很多,但游客并不算多。今年却很不一样,人很多,游客也很多。鉴别游客的典型方法,倒不一定是旅行团的样子,而是有多少比例的人,在穿着格格或皇上的服饰,在北京城的各处取景拍照。显然,今天这个比例,是历年以来我见过的最多的一年。

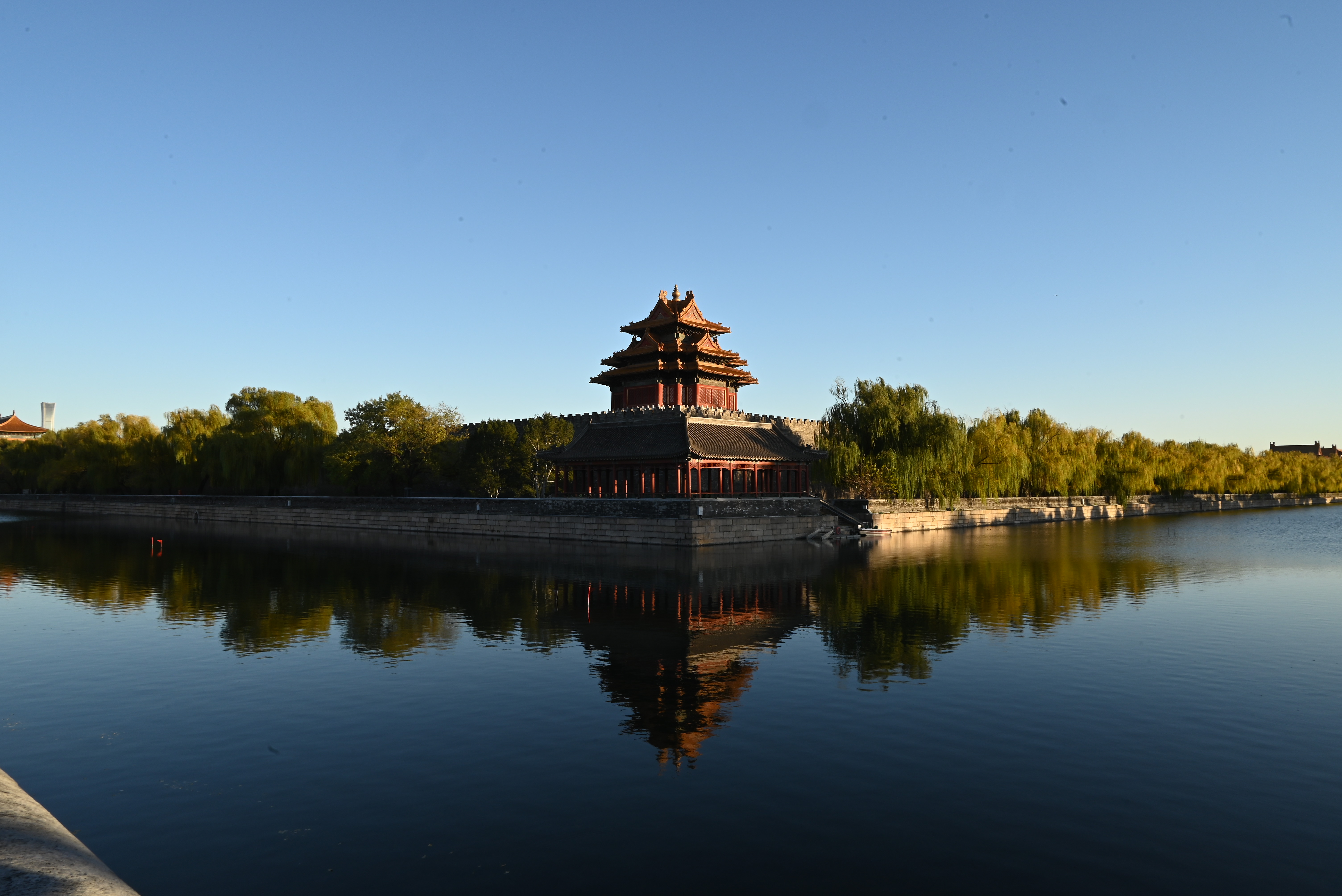

旅游业的复苏,不免让人产生了一种时空的错位感。同样的时间,我站在同样的故宫角楼处,却好像在经历着完全不同的人间故事。

今天的角楼的黄金机位,有一只“齐刘海”的乌鸦,一直在围栏的矮墙上不停地跳跃徘徊,还在不住地叫。游客们以为它饿了,掰了好几块火腿肠放在了它面前,它吃了两口,却并不再继续吃更多,却还是不肯离去,依然在冲着人群叫。我总觉得,它显得有些强势,但又不像是为了要一口吃的。它的尖叫,似乎又像是在提醒着人们什么。但究竟是什么,我并不知道。

中国人的民间故事里,乌鸦并不算是一种吉祥的象征。但在西方世界里,却恰恰相反。但实际上,乌鸦和喜鹊,同属于鸦科动物,本质上它俩同根同源,没什么太大的分别。而其实,在唐代之前,乌鸦也是一种吉祥鸟,“乌鸦报喜,始有周兴”说的也是如此。很有意思的是,无论在东方还是西方,乌鸦在民间故事里,似乎都有类似于“预言家”的角色存在。它有着天然深邃的双眼,与它相对,似乎总能被它看穿。

或许,这一只乌鸦,是真的想要跟人说一些什么,但我们围观的所有人,却只是觉得它一定是饿了。无论怎样,我还是更希望,它不是另外一个寓言。

但今年,出来得或许还是略微晚了一些。还未凋落完的银杏枝头,显然剩不下几枝了。于是,在那些孤独的银杏枝旁,便凑满了想要在各种角度当中定格一些美好画面的人们。我能想象得到,大家发到朋友圈里的,一定是色彩明艳的“大片”,尽管,漫天尽是“黄澄澄”的那些日子,或许早已经离去了。

那一刻,我莫名有一种怜悯之心,觉得人类多少有一些可怜。越难抓住的东西,总是越想方设法要抓住。不只是对秋日之景,还有生活里的其他。

不过,爱美之心,人皆有之。秋天毕竟是北京最惬意的季节,如果天光正好,阳光和煦,不妨出门溜达上一圈。美景总是能够治愈人心,也能温热秋日里的一些凛冽与寒凉。

发表回复

要发表评论,您必须先登录。