三天的大同漫游告一尾声,几乎同一时间,我踏上了前往北京的高铁,爸妈坐上了回太原的动车。我们一北一南,又将回归到各自的生活轨迹里。

说服爸妈出来旅行,并不是一件非常容易的事情。我们的上一辈人,是辛苦的一代人。他们的口头禅里总会说着那句话,「花钱容易,挣钱难」,所以他们的这大半辈子,是不舍得花钱的大半辈子。年轻的时候为了家庭的活计打拼,慢慢地为子女的教育,之后还得管孩子的婚姻,有了孙子还得照拂孙辈。钱这个东西吧,真花在自己身上的,总是更少数。我总觉得,他们才是这个家庭里最大的聚宝盆,而我们,是盆里没完没了的吞金兽。

想劝父母出来耍,最好的方式,就是钱先花出去,事情先安排明白,再发出邀约。他们不忍浪费钱,也就愿意欣然前往。

来大同,是所有人“负担”最小的一种选择。第一,它很值得前往,性价比极高,又踩不了什么坑;第二,它在太原与北京的中间,两边距离相近,交通便利;第三,因为小错了下国庆假期的“峰”,既让我们占上了假期各种旅行政策的“福利”,也避开了拥堵到走不开的人流;第四,大同也是个相对而言体力友好的城市,除非是爬恒山和悬空寺,基本上来说所有知名的景点,都在平地上移动,更何况,我们还租了一辆车;第五,爸妈也终于到了旅游景区免票的年龄,从他们的角度而言,终于可以享受一些年龄上的红利。趁他们还“年轻”,腿脚也比较便利,无论从哪个角度,大同都是最合适之选。

当然,来大同还有另外一种「执念」,大同,其实是我姥姥的故乡,我总想看一看,那个生她养她的地方,是个什么样。我的妈妈,在80年代的时候,曾经跟着她的三舅,在大同玩儿了两个月,但那也已经是快四十年前的故事了。那时,她还没结婚,我还没出生。重游故地,是另一种记忆的唤起。

这一趟旅程当中,除了我们仨,还有个在我们的言语里离不开的“主角”,她便是我妈的妈妈,我的姥姥。当游走穿梭于大同的大街小巷之间,一些她与大同的故事,总是在不经意间说起。我总觉得感慨,或许,我应该简单地把它们记录下来。所以,以下所有关于姥姥与这座城的文字,均来自于对我妈讲出来的那些故事的简要整理,但我的记录,或许也并不准确,但它可能已经是最好的留存了。

我的姥姥叫贾存梅,我印象中是这三个字,但最后一个字是「枚」还是「梅」我有点分辨不清。我想了想,应该要把她的真实姓名留下来,因为她已经跟自己的家人——三个弟弟,贾来存、贾存福和李存——失联很多年了。现在,我们只知道,她的二弟贾存福很早已离世,大弟贾来存定居在包头,小弟李存则留在了大同。我不知道他们后来有没有改过名字,但如果有一天,这一篇文章能够恰巧被她弟弟们的家人看到的话,或许也能完成一件姥姥生前未尽的心愿。

是的,如果看到这篇文章的你,正是这二位故人的后人的话,假如这两个故人也依然在世的话,请你转达给他俩,我的姥姥,你们的大姐,在2017年已经离开了人世。

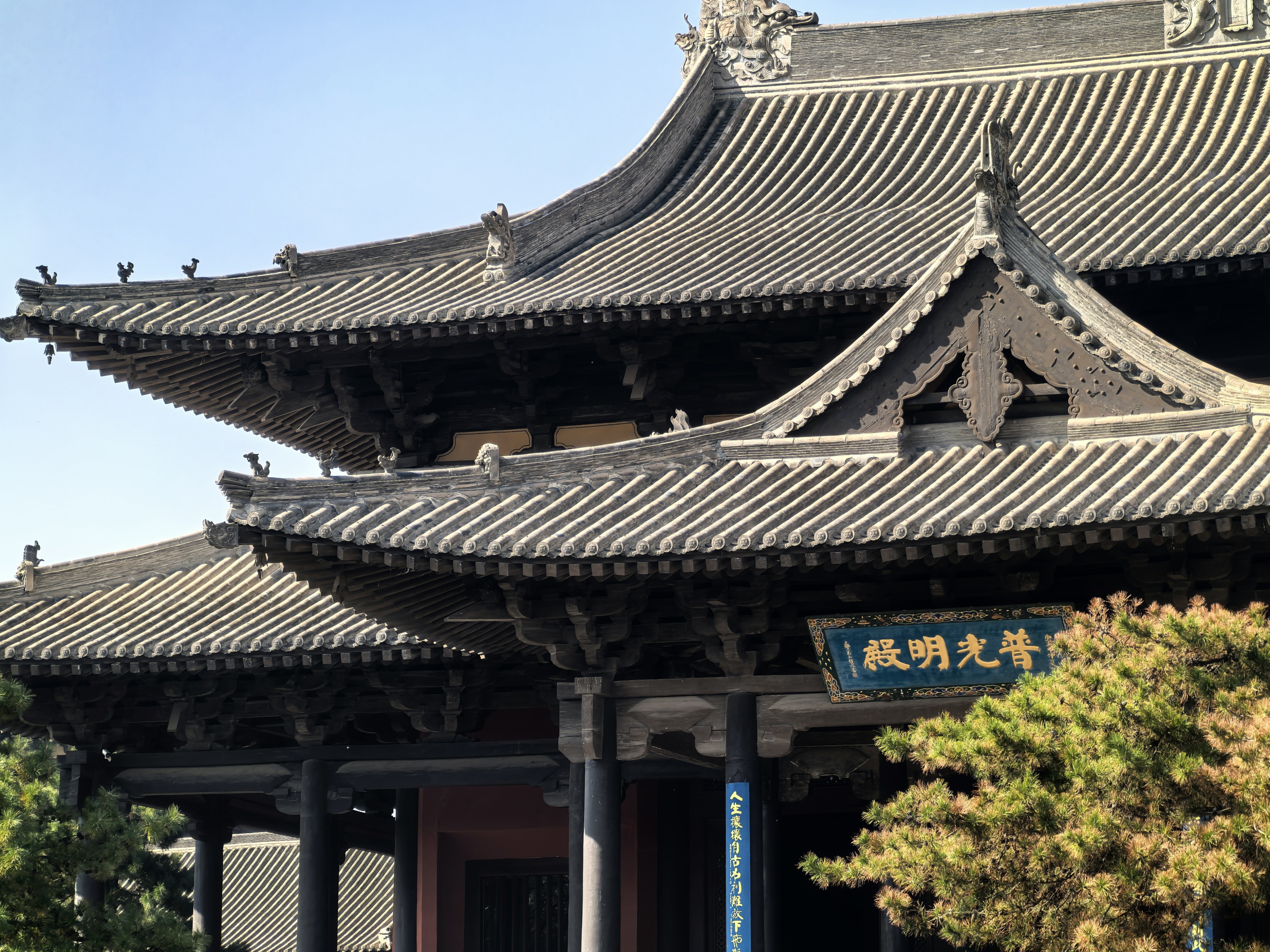

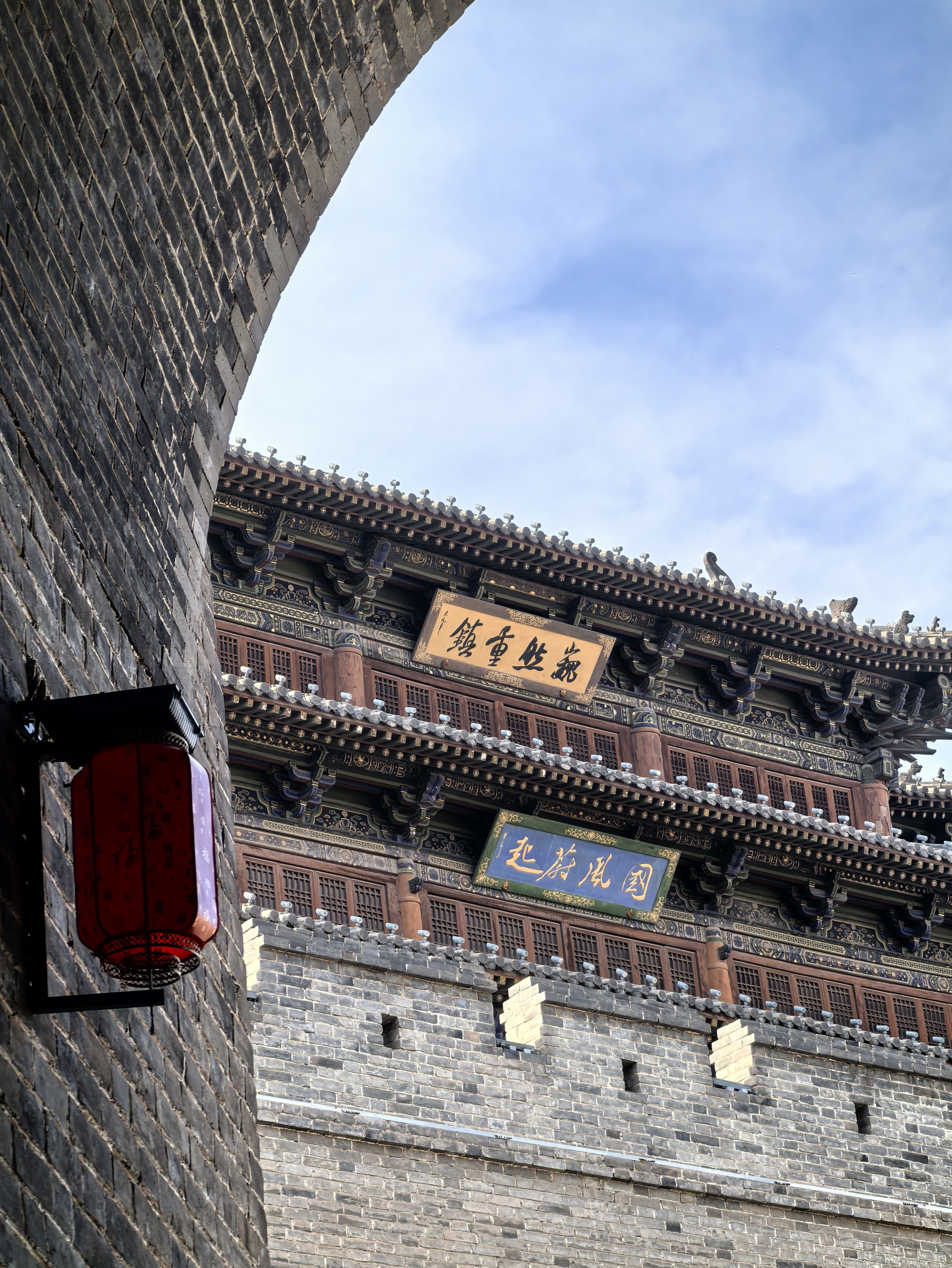

我的姥姥出生于上世纪 30 年代,那个尽是兵荒马乱的时期。她是一个土生土长的大同城里人,那时的城里人与农村人,在社会地位上,还是有一些不一样。据我妈妈说,姥姥家原址,应在现在大同古城的鼓楼附近。如果她家一直“坚挺”到大同古城重建前的话,说不定也能赶着拆迁成为大富大贵的一家。当然,这句话纯粹“瞎扯淡”。

那个年代,是很苦的年代,是兵荒马乱的年代,是完整经历了抗日战争和国共内战再到建国初期的跌宕年代。姥姥的两个弟弟接连出生之后,她的父亲猝然长逝,母亲则带着三个孩子改嫁他人,之后便有了小弟。这也是为什么他们长姐弟三个姓贾,小弟姓李的原因。

小弟出生不多久,家中实在困难,据说她继父还抽大烟,所以姥姥算是被“半卖半嫁”给了我的姥爷。那一年,姥姥只有 14 岁,而姥爷的年纪应该快 30 了。姥爷以前曾经在国民党的军队服役,好像也是个小军官,解放时期退役了下来,就留在了大同。能“买妻”,至少说明那时姥爷各方面的条件,应当是还不错的,如果那时他们一直留在了大同的话,或许他们这一生会是另一种模样的一生。

好巧不巧的是,离家多年与家族断联七八年的姥爷,收到了催他归家的家书。从那时起,姥姥跟着姥爷回到了稷山老家,从此开始了她平凡却又坎坷的一生。

我很难想象,一个14岁的少女,从一个相对发达的城市来到了落后的农村,早早过上了村妇一样的日子,会是一种怎样煎熬的体验。我只知道的是,姥姥从嫁过来不多久,就开始了“没完没了”的“生孩子之旅”,而我妈和她那刚出生就被送养的二姐,又相继在全国自然灾害的那几年里出生。

我妈妈跟我说了个插曲,这个小故事我从来没有听她说起过。在怀着我二姨的那一年,我姥姥带着我二舅和大姨,以及肚子里未出生的二姨,一大三小回到了大同,想要投奔她的母亲,也就是我太姥姥,给自己和孩子,另寻一条出路。当时姥姥考虑再三,不得不忍痛把我大舅留在了稷山老家,后来听说,当时年幼的大舅在分别是痛哭不已。但造化总是懂得弄人,姥姥到大同的时候,才收到她妈妈已经离世的消息。从此,姥姥在大同这个故乡,彻底没了根。我妈说,她后来从她的三舅口中得知,姥姥的母亲在离世前,时不时会去车站,没有缘由得,去等她这个远嫁的大姑娘。可能,那时的她有心灵感应,她觉得,她一定会回来 。但她却再没等到她。

我并不完全知道,那时姥姥面对的困难,是否仅仅是经济层面的。但我想,能“弃儿”出走,是得拼尽多大的心力才能做出的抉择。她在农村里究竟经历了哪些苦楚与绝望,才不得已选择出走,我难以想象。我能想象到的是姥姥一定是有着异于常人的意志。姥姥不识字,在那个交通极其不便捷的年代里,身为孕妇的她究竟是如何从山西的南端,一路北上,回到了山西的最北部的?那时的她,还拉扯着两个年幼的孩子同行。这其中所经历过的艰难险阻,和背后支撑她的那个力量,我根本想象不出。

然而,孤立无援的姥姥,没有更多的选择,她只能带着孩子们,再回到村子里,生下了那个刚出世就无力抚养只得被送走的二姨。二姨去的那个人家各方面条件都不错,后来她成为了一名人民教师。事后想,如果当时她留在了家里,或许就是另一种人生了。

从这时起,姥姥就彻底离不开这个村子了,她在这里活过了她的大半人生。除了在我两岁的时候,她短暂地随我妈,来太原生活了一段时间,还在晋祠留下来了我们全家与姥姥的唯一一张合照。那一年,她 62 岁。

虽然没有再离开过稷山,但姥姥与故乡的联系,没有完全中断。在我很小的时候,每次回姥姥家,我都会翻出来姥姥珍藏在糖果罐里的一厚沓信件,那是她的弟弟与她曾经往来的书信。我那个时候,六七岁的样子,还不认得许多字,尤其很多字还都是连笔书写,但我总会从头到尾翻看一遍又一遍。那时,我并不懂得书信究竟是什么。为什么姥姥的弟弟们要与她写信?为什么我从来也没有见过她的这些我应该称之为舅老爷的弟弟们?为什么后来书信的联系又断了?

很小的时候,我就知道姥姥并不识字。她认得的最多的字,就是麻将牌上的一到九萬和东西南北中發白。所以,我那时候总以为,姥姥家的信是单方面收的。后来慢慢地,信少了,可能是因为一直没有回信,对方以为人可能不在了的缘故。但当我跟父母漫步在夜晚的大同古城里时,我妈才说,不是的。那个时候的回信都是她们几个在替姥姥回,但她们也不知道后来为什么再也没有来信了。

时间很快来到了 80 年代,姥姥的小弟专程来看姥姥,并住了一段时间。之后,姥姥的大弟也因为出差去西安,顺道经过运城来看过姥姥。而那时,姥姥已经五十多岁了,人生一半已过,几近尘埃落定。生育了两男五女,我的这些舅舅姨姨们都知母亲的不易,一直都很孝顺。我猜想,那时的两位舅姥爷多少心里也算是宽慰许多吧。

听我妈说,大舅姥爷跟三舅姥爷算不得亲近。太姥姥改嫁的时候,大舅姥爷已经到了懂事有主意的年龄,他对母亲改嫁以及把姐姐远“嫁”这两件事一直耿耿于怀,连带着也就对三舅姥爷疏远了。我不知道之后的许多年里,他俩之间是否还有任何联系,关系是得到了缓和,还是说如我妈所说的那般冷淡?

那时,我妈20出头,正值妙龄。她说,三舅姥爷回大同的时候,她一心想出去看看,便问她大姐、我大姨借了 20 块钱,跟去了大同。如此,便在大同一待待了两个月的时间。这也是四十年前,她对大同的记忆的原点。她也在这两个月里,得她三舅和三妗子(舅妈)的照顾,游玩过了大同的许多地方。这两日里,老妈总是惦念起她的三妗子(名 阎秀兰),惦念起她待人接物的好,惦念起她做的美味的菜陷糕。昨天,在去往云冈石窟的路上,她还在嘟囔着,有什么样的办法,能够联系上当年矿务局的人问一问,看知不知道她三舅家的情况。她三舅如果在世年岁已大,不一定有人知道,但她的两个表妹(名 李锦霞、李锦荣),还没有到退休的年龄。

后来,妈妈收到了姥姥的信,让她再去包头看一看她大舅。但妈妈手里没有钱,就写信给了远在新绛的同学,又借了 20 块钱,踏上了不远的包头的旅程。后来才知道,姥姥的意思是希望她大舅给我妈找个工作、介绍个对象,让她留在那里。这样,我妈不用困囿于老家,我姥姥相当于跟自己的故乡与亲人之间,又有了新的联系,将来再想回来时,总能有个归宿。

我妈说,那时她大舅要给她安排了去印刷厂钉本子的工作,但后来她又想起来了还在农村老家的姥姥。思念母亲之情,最终还是牵引着她放弃了包头,回了老家。当然,现在来看,我是这件事儿的既得利益者。毕竟,如果我妈当年留在了包头,或是嫁给了挖煤工的话,就不可能在几年之后有了我的存在。

到这里,姥姥家与她的家之间的故事,几乎就结束了。

紧接着的,便是我记忆里,与姥姥短暂而又间断相处的故事了。因为后来,我也随父母来到了太原生活。

2017年的夏天,姥姥终于还是离开了人世。我不知道为什么,那之后,我总会跟老妈提起来,我们要不要尝试着,去寻找和联系姥姥的家人们,好歹要让他们知道一声,他们的姐姐离开了。只是,这个念想一直留到了现在,我都不知该从哪里做起,该怎么去这茫茫人海里去搜寻。

再回想,当时我这个念头的来源,或许是来自于儿时读过的那些信,我也相信,那时姥姥也一定给我讲过许许多多关于她原生家庭的故事。那一份对于家的眷恋,那一份对于弟弟们的思念,一定传递到了还没那么懂事的我的心里。虽然我没能在姥姥离世之前见到她最后一面,但当我再次走在当年的小路上,回到那已经拆除不复存在的老院子旁,我莫名能感觉到,姥姥一定是带着两大人生遗憾离开的。一个是送走却到了没能回来的二女儿,一个是多年再无联系与交集的弟弟和家。那一刻,她的遗憾,也成了我的遗憾。

我对大同的执念,多来自于此。而这一回,我终于来到大同,短暂地走了走,看了看。但或许是这所有错综复杂的情感的交叠,我对这座从未光顾过的城市,竟然亲切无比,满是好感。

或许,不远的未来,我还会拉着我妈,去包头再走一走、看一看。再去寻找寻找,那保留了四十年的记忆。可能谁都没有想到,在这一段古早的往事里,我的妈妈,竟然成为了她上一辈断联的亲属关系里,唯一的联系。

若有机缘,我希望能帮助她,再次成全这段联系。虽然,远隔异地的那两个家族,或许已经不愿意再提起这一段消匿于时空里的往事了。

我只是在想,这一篇文字,也许能成为一只在陌生网络世界里流转的“漂流瓶”。

而这一段故事,不应该被深藏。 此刻的我,也多么想有机会找到大舅姥爷和三舅姥爷,去听听他们的讲述,将他们一家的故事拼接在一起,再写出另一个故事来。

注:本文里的所有有署名的故事主角,都是真名,假如在过往的这许多年里,他们都不曾改名的话。但我们都无法确定或区分,这些名字是否是他们户口簿上的名字,抑或是日常使用的名字。

发表回复

要发表评论,您必须先登录。