几天前,看了一部电影,本来想发个朋友圈,却因为一件又一件琐事的耽搁,竟然忘了发。当有时间再发的时候,比如现在,却又不知道该发些什么。写了删,删了写,似乎再写不出彼时那番冲击感。

这部电影,就是最近刚上映的纪录片《里斯本丸沉没》,豆瓣评分 9.3,上映 16 天,票房仅有 2200 万。

结论先行,这是一部我认为全中国人民,哦不,全世界人民都应该去看的一部电影——如果它一同在海外上映了的话。制片人方励是一个在当下看,伟大的电影人,请允许我使用“伟大”这个词。如果你看过有关这部电影和这个人的采访的话,我想,你多少会同意我的说法。

有一点,你无须担心,《里斯本丸沉没》虽然是一部「纪录片」,但它并不晦涩,更不会索然无味。纪实题材的片子,拥有着虚构作品不可能拥有的历史厚度和情感浓度。它就是一部完整的电影,只不过区别在于这部电影“完全基于事实”,且没有演员。

作为电影人的方励,在他某一年参加综艺《导演请就位》之前,我并不知晓,而在这之后,我更是没有再听过关于他的任何声音。直到这一部电影上映的时候,他在以他略显“另类”的方式,通过各种营销渠道来宣传这部电影之时,因此而上了几回“热搜”,我才又重新知晓了他。这个可以说出流利英语的 71 岁的小老头,曾经可以为了一部叫好不叫座的电影而“下跪”求排片,现在又为了这一部纪录片电影而倾尽所有。我以前以为,制片人的工作是为了给制片方谋求更大的金钱上的利益,现在看,制片人还有一个重大的使命,是让那些理应在历史里留下踪迹的优秀作品存活下来。当然,对于《里斯本丸沉没》而言,方励老师的使命,更不止于此。

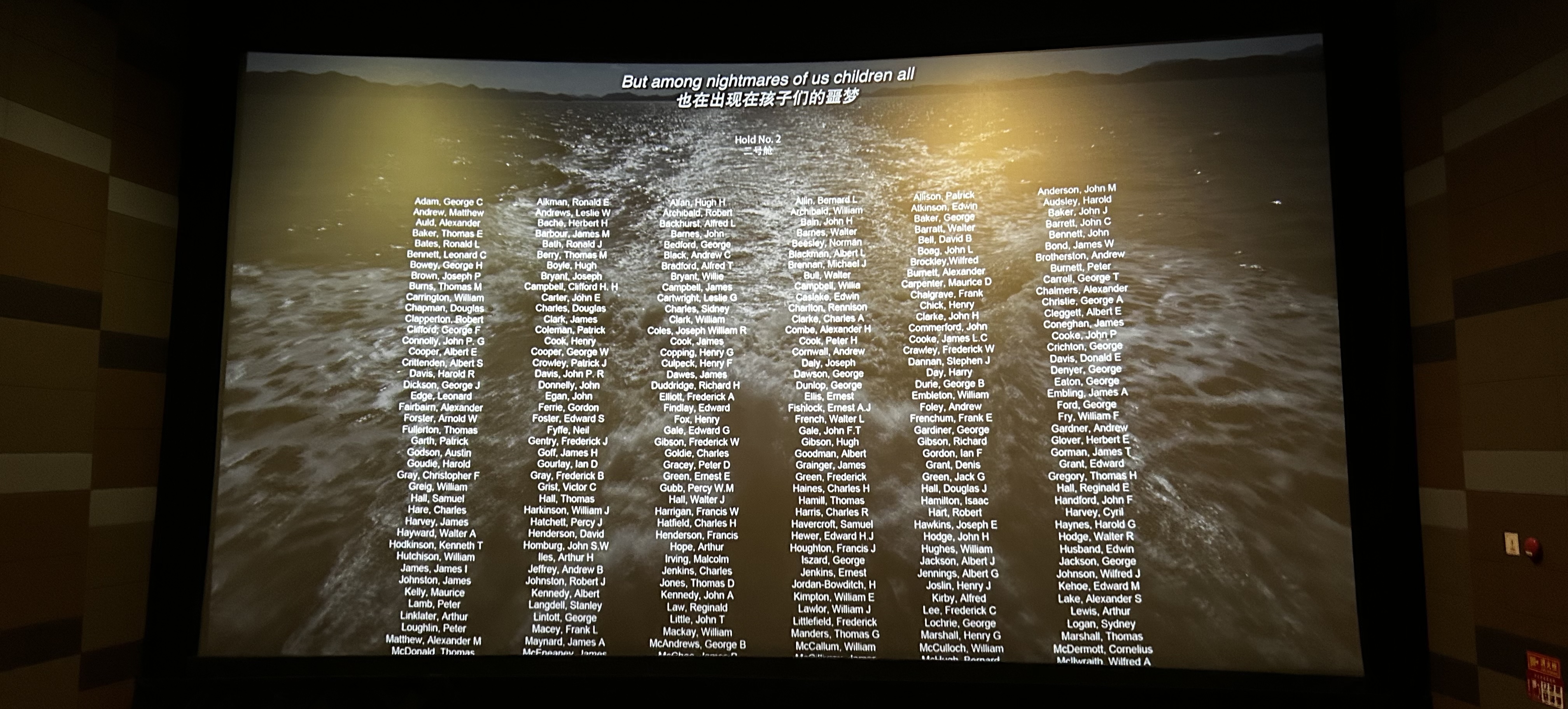

若问为什么一定要推这部电影?因为它真的值得,因为里斯本丸号上那 1816 名英军战俘,那 828 名将生命留在二战中的这艘日军运输船里的战士,应当被历史记住。我很汗颜,在这部电影问世之前,我并不知道里斯本丸是为何物,我更不知道的是,近 90 年前的中国东海上,发生了这样一件牵动着多少家庭的让人不住慨叹与落泪的故事。

战争这件事,走到尽处,不可能对任何一方有所益处,即便是一时占据了既得利益的一头,也需要牺牲更多的以人为中心的代价。但人类的历史,本就是由战争组成的历史,虽然几乎所有政体的领导人们都知道,从历史的长河来看,战争一定是一件两败俱伤的事情,但当权的利益决定着,人们不会真的在乎更长远的事情,他们只在乎短时利益纷争中的输赢。谁能知道,输了是输了,赢了很可能也是输了。个体的命运被战争所裹挟,可有几个人会真的记得某一个具体的个体的付出与牺牲?

影片想讨论的,或许不只是历史真相本身,更是为所有在战争中消弭的生命的慨叹与反思。任何一个生命的背后,站着的是由数个生命交织在一起的情感网络。看似只是一个生命的离去,却不知牵动的是更大的一整块社会的“神经”。妻子只能在信件里思念丈夫,孩子只能从唯一的照片中幻想父亲的模样,战友陷在无尽的战争创伤后应激障碍里,反复闪回血淋淋的场面;即便是那些扣动“扳机”、夺人生命的执行命令的别方战士,也不得不活在余生挥之不尽的梦魇里。战争过境,哪儿有真正的胜利者。

电影本身,除了还原历史事件的真实,也在试图记录与历史相关联着的人们,他们情感的真实。请你准备好纸巾,因为你的眼泪,不一定会在哪一个时刻夺眶而出。当我看到那张写给五岁弟弟的“纸条”的时候,我完全控制不了我自己。

好了,剧透就到这里了。我强烈建议你去看一看,我更希望,这样一部值得看的电影,能得到更多的票房上的支持。

因为你所支持的,不仅仅是一部电影。

发表回复

要发表评论,您必须先登录。