我往往有一种“错觉”,或者说我以前一直以为是“错觉”,那就是我经常在生活里遇到的两种场景下的不同现象:一种是当我一整天都忙碌于工作,甚至加班到比较晚的时候,我会觉得这一天虽然充实,但到家躺床上却感觉空虚不堪;另一种是当我给自己放一天假或者半天假,不安排任何正经的事情,任由自己在家躺着睡懒觉、歇着或者看一天电视,也不出门的情况下,却反倒疲惫不堪。换言之,工作一天不生活就空虚,生活一天不工作就疲惫。

于是,我曾经尝试了另一种策略,就是不管我到家多晚,都给自己留 2-3 个小时的自我独处的时间,这个时间里,只做跟自己相关的事情,哪怕是简单的娱乐活动;而另一个侧面,是在纯粹休息日的时候,安排半日去图书馆或者咖啡厅,读书、写作或是做一些想做但一直被搁置的简单的工作。

事情发生了一些有趣的变化。首先,我的一周七天,成为了满满当当的七日,可以说在常规的意义上来看,没有完整的休息日。但看似无休的情景里,实际上我整个人的状态,是另一种充满了“精神气儿”的感觉。我常常在周六或者周日的晚上,8 点闭馆的时候才从城市图书馆离开,而那个时候,反倒精神饱满。工作日里,因为强制要给自己留出 3 小时的时间,也就意味着,如果还要继续保证睡眠的话,我就必须将一日的工作密度进行有效的压缩。那一段时间里,若非必要,我几乎不在晚上给自己安排工作。我虽然感觉到了不同,但其实,那段时间里,我并没有对这样的变化产生很有效的感知,也因此并没有把它们变成持续性的日常。没过多久,生活又回归到了随机化的场景里。

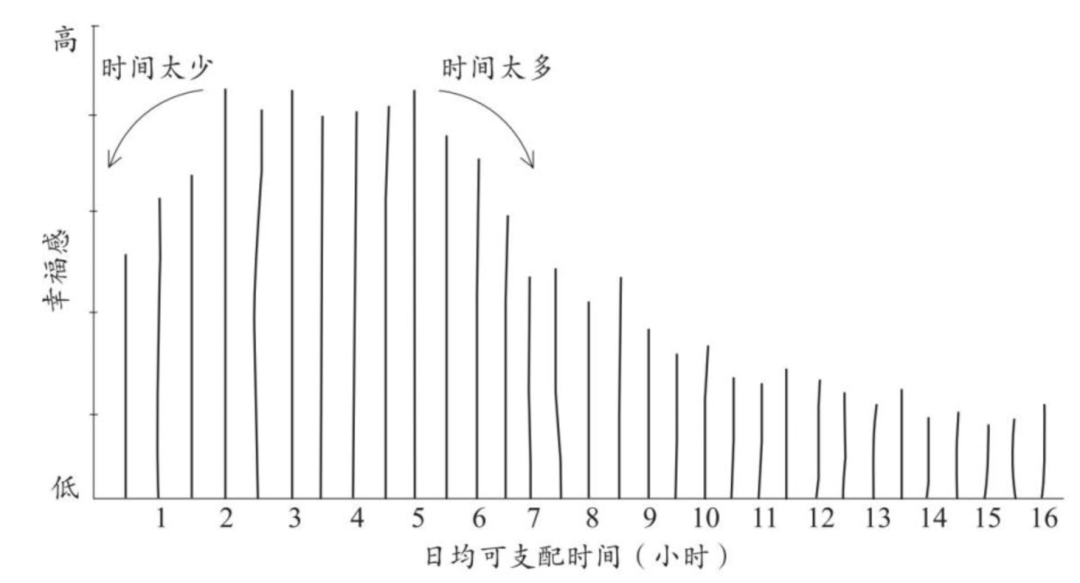

直到今天,看到了也谈钱的文章里,提到了他最近看到的那本书《时间贫困》当中,总结出的那个理论:当一个人每天的可支配时间少于 2 小时或者多于 5 小时时,幸福感都会明显降低。

这个套用到我自己的经历里来说,就非常具有说服力了。如果一个人整日都在工作或者都在休闲,都不会有明显的幸福感,而只有这个可支配的时间——做自己随意想做的任何事的时间——保证在 2 到 5 小时之间,人们的幸福感就会到达一个峰值。

所以,当最近的我又开始“沉溺”于工作当中的时候,自己与自己相处的时间极度被压缩之时,尽管工作本身的成就感浮现,但却没能完全压过那一份空虚的感受。而我最近也的确在每周强制给自己放一日完整的假,真的是彻彻底底地“摆烂”一天之后,我也并没有觉得真正地放松。倒是有个周日,跟娟妹约了聊事情,把放松了一天的我拉出了屋子,干了点正事儿,动了番脑子之后,在我俩散场的 8 点钟,倒真的获得了一种“活了过来”的感觉。那一日,我还跟另一个朋友说起来了这件事,我跟他说,这让我有一些诧异。

现在看来,其实这些不同样式的实践过程,背后都有一种无形的“理论”指导,无非是自己有没有充分观察和感知到其中微妙的变化,是否有意识地根据这种变化调整工作与生活的节奏,并有效践行。如此说来,这本书倒真值得读上一读了。

发表回复

要发表评论,您必须先登录。